Erster Träger des Bochumer Historikerpreises ist Lutz Niethammer. Der Jenaer Historiker gilt als ein außerordentlich vielseitiger und origineller Sozial-, Kultur- und Politikhistoriker der Neuesten und der Zeitgeschichte. Er hat den historischen Wissenschaften insgesamt wichtige Impulse erteilt und insbesondere zur Erforschung der Geschichte des Ruhrgebiets im 19. und 20. Jahrhundert durch neue, weitreichende Initiativen beigetragen.

Lutz Niethammer widmete sich eingehend der Erforschung der jüngsten deutschen Geschichte, angefangen mit der Entnazifizierung in Westdeutschland über die ostdeutsche Kriegs- und Nachkriegsgeschichte bis hin zur Ost-West-Forschung, schon lang vor der Wiedervereinigung. Besonders die erfahrungsgeschichtliche Dimension der Gesellschaftsgeschichte verbindet man international mit seinem Namen: Niethammer befragte die „einfachen“ Menschen im Ruhrgebiet, schrieb ihre Alltagsgeschichte und legte so den Grundstein der deutschen „Oral History“. Die erfolgreichen Karrieren seiner zahlreichen Schüler zeichnen ihn daneben als guten und beliebten Lehrer aus.

Der erste Träger des Bochumer Historikerpreises wurde 1939 in Stuttgart geboren und studierte in Heidelberg Geschichte und Sozialwissenschaften. Er arbeitete als Wissenschaftlicher Assistent an der RUB, bis er 1973 als Professor an die Uni-GH Essen berufen wurde, wo er zeitweilig Konrektor war. 1982 berief ihn die FernUniversität Hagen, 1993 wechselte er an die Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gastprofessuren und Forschungsaufenthalte nahm er in Oxford, Paris, York, Berlin und Florenz wahr. Seit 1989 war er für vier Jahre Gründungsbeauftragter und erster Präsident des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, einer Einrichtung des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen. Als ausgezeichneter Sachkenner ist er zum Wissenschaftlichen Berater der Bundesregierung für die Regelung der Zwangsarbeiterentschädigung berufen worden.

von Jürgen Reulecke, Giessen

Lutz Niethammer ist ein außerordentlich vielseitiger und origineller Sozial-, Kultur- und Politikhistoriker der Neuesten und der Zeitgeschichte. Er hat den historischen Wissenschaften insgesamt wichtige Impulse erteilt und insbesondere zur Erforschung der Geschichte des Ruhrgebiets im späten 19. und 20. Jahrhundert durch neue, weitreichende Initiativen beigetragen. Ohne Lutz Niethammer hätte sich die Geschichtsschreibung über das Ruhrgebiet nicht in der Breite und Tiefe entwickeln können, die sie heute repräsentiert.

Der erste Träger des Bochumer Historikerpreises ist an der Universität Heidelberg ausgebildet worden und hat als Wissenschaftlicher Assistent an der Ruhr-Universität Bochum gearbeitet. Er wurde 1973 Universitätsprofessor an der Universität-Gesamthochschule Essen und versah dort zeitweilig das Amt des Konrektors. 1982 berief ihn die FernUniversität Hagen, 1993 wechselte er an die Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gastprofessuren und Forschungsaufenthalte nahm er in Oxford, Paris, York, Berlin und Florenz wahr. Seit 1989 war er für vier Jahre Gründungsbeauftragter und erster Präsident des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen, einer Einrichtung des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen. Als ausgezeichneter Sachkenner ist er zum Wissenschaftlichen Berater der Bundesregierung für die Regelung der Zwangsarbeiterentschädigung berufen worden.

Das wissenschaftliche Interesse Lutz Niethammers gilt vor allem der europäischen und deutschen Zeitgeschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. In einer Reihe von Untersuchungen wird auch das 19. Jahrhundert einbezogen. Die frühen Arbeiten haben entscheidend geholfen, die fachhistorische Erforschung der Gründungsphase der Bundesrepublik Deutschland voranzutreiben: Mit einer bahnbrechenden Dissertation wurde die Erforschung der Entnazifizierung in Deutschland am bayerischen Beispiel auf eine neue Grundlage gestellt (1971). Die späteren Bücher über „Posthistoire“ (1989) und „Kollektive Identität“ (2000) dokumentieren das dezidierte, fruchtbare Bemühen, die Sozial- und Kulturwissenschaften insgesamt und die Geschichtswissenschaft im besonderen theorie- und geistesgeschichtlich zu definieren. Lutz Niethammer hat darin in zugleich umsichtiger und herausfordernder Weise unterschiedliche, ja, kontroverse Analyseansätze auf ihre historischen und biographischen Entstehungszusammenhänge bezogen.

In ebenso nachdrücklicher und reflektierter Weise hat Lutz Niethammer längst vor der deutsch-deutschen Vereinigung die Ost-West-Forschung beeinflusst. Dazu gehören weitführende Überlegungen zur Nationalstaatlichkeit der Bundesrepublik (1972) und über die historischen Alternativen, die sich in der Verfestigung der Nachkriegsordnung und während des Kalten Krieges anboten (Arbeiterinitiative 1945, 1976; Der Marschallplan und die europäische Linke, 1986). Die deutsch-deutschen Zeithistorikertagungen sind von ihm mitinitiiert und seit 1984 mitveranstaltet worden. Er hat weitsichtige Editionen zu den „dunklen“ Seiten der ostdeutschen Kriegs- und Nachkriegsgeschichte veröffentlicht (Der „gesäuberte“ Antifaschismus, 1994; Sowjetische Speziallager, 3 Bände, 1997-1999). Zu diesen Arbeiten gehört gleichfalls ein noch vor dem Umbruch von 1989/90 in der DDR durchgeführtes, damals sensationelles Oral-History-Projekt (Die volkseigene Erfahrung, 1991).

Die Erforschung der erfahrungsgeschichtlichen Dimensionen der Gesellschaftsgeschichte wird in Deutschland wie international auf das engste mit dem Namen von Lutz Niethammer verbunden. Er hat, in einem langjährigen Forschungsprojekt an der Universität-Gesamthochschule Essen, erstmals systematisch lebensgeschichtliche Befragungen der sogenannten „einfachen“ Menschen im Rahmen einer Forschungsgruppe durchgeführt, und die hieraus entstandenen Veröffentlichungen gelten als Grundlegung der „Oral-History“ in der Bundesrepublik Deutschland. Es wird darin deutlich, dass Lutz Niethammer die Geschichtswissenschaft stets als ein Metier verstanden und betrieben hat, in dem kritische Kommunikation aller Beteiligten innovative Erkenntnisse ermöglicht. Das große Ruhrgebiets-Forschungsprojekt über „Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930-1960“ (LUSIR) als zusammenfassende, dreibändige Darstellung der „Oral-History“ Ergebnisse (1985) ging auch darin neue Wege, dass die höchst gegensätzlichen politischen Systeme dieses Zeitraums sehr bewusst umgriffen wurden. Erst seither verfügt die Forschung über detailliertes Wissen zu den Lebensbedingungen, Mentalitäten und Verhaltensformen der Menschen im Ruhrgebiet während der jüngeren Vergangenheit. In diesem Zusammenhang ist, darüber hinaus, eine ganze Serie eigenständiger Forschungen Lutz Niethammers entstanden, in denen die Forschung über die Geschichte des Alltags maßgeblich vorangetrieben wurde.

Lutz Niethammers langjährige Tätigkeit im Beirat und in der zentralen Jury des Schülerwettbewerbs Deutsche Geschichte um den Preis des Bundespräsidenten unterstreicht, wie sehr ihm daran gelegen war und ist, über die Grenzen der universitären Historiographie hinaus zu wirken und mit gleichsam alltäglichen Forschungsthemen das Engagement gerade auch junger Menschen für die Reflexion von Herkunft, Entwicklung und Befinden in der Gesellschaft zu wecken und zu beflügeln.

Gerade mit Blick auf die Ruhrgebietsgeschichte hat Lutz Niethammer vielseitige Impulse erteilt. Das spiegelt sich nicht nur in den von ihm selbst publizierten Forschungsergebnissen. Sein nachhaltiges Wirken ist ebenso in den Schriften seiner Schülerinnen und Schüler und weit darüber hinaus zu erkennen: Er war einer der Aufsichtsräte der Bauhütte Zollverein in Essen und wirkte als Beirat der Internationalen Bauausstellung Emscherpark; er hat als Präsident des Kulturwissenschaftlichen Instituts eine Fülle von Forschungsinitiativen erteilt; er hat es insgesamt immer verstanden, jüngere Historikerinnen und Historiker an sich zu ziehen, in seine Gesprächskreise einzubeziehen und zu eigenständigen Forschungsarbeiten anzuregen. Seine Schülerinnen und Schüler nehmen heute an renommierten Universitäten einflussreiche Stellungen wahr. Zahlreiche akademische Prüfungsarbeiten, die an den Wirkungsstätten abgeschlossen werden konnten, zeugen von solchem überragenden Wirken. Eine Reihe von ausgedehnteren Forschungsarbeiten gehört heute zu den Standardwerken der Ruhrgebietshistoriographie.

ie Stiftung der Sparkasse Bochum, die Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets, der Oberbürgermeister der Stadt Bochum und der Rektor der Ruhr-Universität Bochum ehren mit der Verleihung des Bochumer Historikerpreises an Lutz Niethammer die vieljährige Forschungsleistung, insgesamt ein eindrucksvolles Lebenswerk, einer beispielgebenden, nach wie vor innovativ wirkenden Persönlichkeit der deutschen und internationalen Forschungslandschaft.

WAZ Bochum, 16.11.2002

Historikerpreis sorgt allseits für Zufriedenheit

Prof. Niethammer erster Preisträger

Von Jürgen Boebers-Süßmann

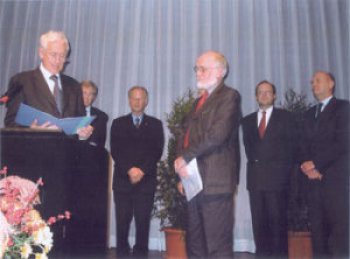

Gerade mal zwei renommierte Historiker-Preise gab es bislang in Deutschland - bis gestern, als erstmals der "Bochumer Historikerpreis" an Prof. Dr. Lutz Niethammer verliehen wurde. Fortan möchte er als gewichtiger "Dritter im Bunde" wahrgenommen werden. Nachmittags fand vor großem universitären und offiziellem Publikum in den Kammerspielen die feierliche Preisverleihung an den Leipziger Geschichtswissenschaftler Prof. Dr. Lutz Niethammer statt (siehe Bericht im Hauptteil). Neben dem berechtigten Stolz des Geehrten konnten auch die Bochumer Initiatoren des Preises guten Gewissens souveräne Zufriedenheit an den Tag legen. Nur vier Jahre nach Gründung der "Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets" ist es gelungen, den von Anfang an gewünschten Preis nicht nur zu denken und zu entwickeln, sondern ihn tatsächlich auf den Weg zu bringen. Viele Absprachen waren dafür nötig, zahllose Kontakte mussten (wieder)belebt, etliche Klinken geputzt werden. Schließlich ist der "Bochumer Historikerpreis" mit 25 000 Euro dotiert - keine kleine Summe, wie auch Prof. Dr. Klaus Tenfelde, der Vorsitzende der Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets, betont: "Wir sind natürlich froh, dass es gelungen ist. Und hoffen, dass wir mit unserem Preis die wichtige Sache der Ruhrgebiets-Geschichtsforschung weiter voran bringen werden." Prof. Tenfelde zieht zum vierten Geburtstag der Ruhrgebiets-Bibliothek, die an der Clemensstraße heimisch ist, eine positive Bilanz. Dienstleistungen und Forschungstätigkeiten konnten ausgebaut werden. "Auch hat sich das Haus der Geschichte des Ruhrgebiets als Ort für wissenschaftliche und regionale Veranstaltungen etabliert", steht für Klaus Tenfelde fest, der nicht vergisst, den engen Kontakt mit dem Institut für soziale Bewegungen der Ruhr-Universität zu betonen. So sind es aktuell 24 Doktoranden, welche die Bibliothek des Ruhrgebiets als Archiv für ihre Dissertationen nutzen, davon die Hälfte Untersuchungen zur Revier-Geschichte.

Der "Bochumer Historikerpreis" soll sich nach dem Wunsch der Auslober in den nächsten Jahren als einer der bedeutendsten Preise seiner Art in Deutschland etablieren. Vergeben wird er alle drei Jahre.

Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets feiert 3-jähriges Jubiläum. Historikerpreis und Doktoranden-Stipendium gestiftet

RUB Pressemitteilung, Nr. 357 (2001), 23.11.2001

Gestern - heute - morgen

Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets feiert 3-jähriges Jubiläum

Historikerpreis und Doktoranden-Stipendium gestiftet

"Überkommenes erhalten und sichern, gewordene Identität weiter begründen und fortentwickeln" - so könnte das Motto der Stiftung Bibliothek des Ruhrgebiets (SBR) lauten. Am Freitag (23. Nov. 2001) feiert die SBR ihr drittes Stiftungsfest. Wilhelm Beermann, Vorsitzender des Kuratoriums der SBR, kündigt dabei an, einen neuen Preis für Ruhrgebietsforschung zu stiften. Mit dem "Bochumer Historikerpreis" will die SBR die Stadt Bochum als Ort der regionalen Geschichtspflege etablieren. Außerdem vergibt die Stiftung ein weiteres Stipendium im angeschlossenen Graduiertenkolleg, in dem Doktoranden die Entwicklung des Ruhrgebiets in der Vergangenheit und Perspektiven für die Zukunft untersuchen.

Der Preis

Der Preis soll ab 2002 alle drei Jahre an Persönlichkeiten vergeben werden, die herausragende Leistungen auf dem Gebiet der allgemeinen Wirtschafts- und Sozialgeschichte und der Geschichte und Gegenwart schwerindustrieller Ballungsregionen, insbesondere des Ruhrgebiets, erbringen. Die Stiftung möchte die Stadt Bochum überregional bekannt machen als bedeutenden Wissenschaftsstandort im Ruhrgebiet. Die Stiftung der Sparkasse Bochum (sie stellt die 50.000 Mark Preissumme zur Verfügung), die Stadt Bochum, die RUB und die SBR werden den Preis jeweils anlässlich des Stiftungsfestes verleihen. Schirmherr ist der Ministerpräsident des Landes NRW. Eine Jury, die sich aus Mitgliedern des wissenschaftlichen Beirats der Stiftung zusammensetzt, schlägt den Preisträger vor. Die Entscheidung fällen der Oberbürgermeister der Stadt Bochum, der Vorstandsvorsitzende der Stiftung der Sparkasse Bochum und der Vorsitzende des Stiftungs-Kuratoriums.

Das Graduiertenkolleg

Das Graduiertenkolleg "Industrielle Ballungsregionen im Vergleich. Entwicklung im 20. Jahrhundert, Strukturwandel, Perspektiven" unterstützt die Arbeit der SBR. Professoren der Fakultät für Geschichtswissenschaft und der Fakultät für Sozialwissenschaft haben es initiiert. Das Graduiertenkolleg finanziert sich ausschließlich durch Spenden von Wirtschaftsunternehmen und anderen Einrichtungen des Ruhrgebiets - und nicht durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, wie allgemein üblich. Nach überregionaler Ausschreibung können jährlich bis zu drei Stipendiaten aufgenommen werden.

Die Stiftung

Die SBR wurde 1998 in Kooperation mit der RUB gegründet und hat ihren Sitz seit zwei Jahren im Haus der Geschichte des Ruhrgebiets in der Innenstadt Bochums. Stifter sind die DMT Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, der Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, die IG Bergbau, Chemie, Energie, die RAG Aktiengesellschaft, die RUB und die Stadt Bochum, die Stiftungskapital oder Ausstattung zur Verfügung gestellt haben. Die SBR hat sich zum Ziel gesetzt, die Geschichte und Gegenwart des Ruhrgebiets zu erforschen. Sie stellt hierzu z. B. die Bibliothek des Ruhrgebiets bereit. Die SBR bietet regelmäßig internationale Konferenzen, Vorträge und Fortbildungskurse an. Inzwischen bereiten die Mitarbeiter zwei bis drei Veranstaltungen pro Woche vor.

Die Bibliothek

Die Bibliothek des Ruhrgebiets setzt sich aus den Abteilungen "Bergbau-Bücherei" und "Geschichte der Arbeiterbewegung" zusammen. Mittlerweile ist sie auf 500.000 Bände angewachsen und ist eine der größten Fachbibliotheken Deutschlands. Die Bibliothek entstand aus der ehemaligen Bergbau-Bücherei (die über 100 Jahre in Essen aufgebaut wurde), aus der Bibliothek der ehemaligen Industriegewerkschaft Bergbau und Energie sowie aus der Bibliothek des früheren Instituts zur Erforschung der europäischen Arbeiterbewegung (jetzt: Institut für soziale Bewegungen) der RUB. Auch kleinere Bestände sind in die Einrichtung aufgenommen worden, so z. B. eine umfangreiche Sammlung des Bochumers Dr. Norbert Lammert, MdB. Sie enthält Protokolle des Deutschen Bundestages seit 1949 und Wahlkampfmaterialien aus dem Ruhrgebiet. Auch die Akten der Internationalen Bauausstellung IBA Emscherpark GmbH konnte die Bibliothek aufnehmen. Mit dem Archiv für soziale Bewegungen verfügt sie über einzigartige Dokumente zur Geschichte der betrieblichen und überbetrieblichen Mitbestimmung. Die Aufnahme von Neuerscheinungen sorgt für ständige Aktualität. Zugang zu der Bibliothek haben Geschichtsforscher und die interessierte Öffentlichkeit.

Das Institut

Die Stiftung kooperiert eng mit der RUB über das Institut für soziale Bewegungen (ISB). Dessen Geschäftsführender Leiter, Prof. Dr. Klaus Tenfelde, engagiert sich als Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Das ISB ist seit 1987 ein fakultätsübergreifendes Zentralinstitut der RUB und erforscht die vergleichende Geschichte und Gegenwart sozialer Bewegungen. Mit Mitteln der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung betreibt es die "Dokumentationsstelle Ruhrgebietsforschung". Derzeit arbeiten rund 20 Doktoranden am Institut. Sie organisieren ein regelmäßiges, öffentliches Kolloquium, das als Forum dient, sich über Probleme der Geschichtswissenschaft auseinander zu setzen.